PS【ぴーえす】:ゲーム機

プレイステーションのこと。

1994年12月3日発売。1990年代中期に色々出てきた32ビットの家庭用ゲーム機の次世代機の1つ。当時としては驚異的なポリゴン表示機能を持った次世代ゲーム機。結果的には次世代機の中で一番のヒットとなった。

当時の次世代機の多くはRISCチップと呼ばれる命令を単純化することで高速化を図ったCPUを採用していた。PS1ではそのRISCの典型、というよりはRISCというものを定義したMIPSをカスタマイズしたものを使用。当時としては驚異的なポリゴン性能を家庭用ゲーム機の価格(初期の価格は¥39,800と従来のハードと比べると高め)で実現したのはコプロセッサのジオメトリエンジン(GTE)による高速な座標変換のおかげ。ただし、この高速演算は整数演算であるため、描画の精度は低い。描画するポリゴンは点を共有することは可能だけど、辺は共有されない。その結果、本来なら辺を共有するポリゴン同士の間に隙間というか継ぎ目が出来てしまう場合がある。

ポリゴンをただ表示するだけではなく、テクスチャを貼り付けるテクスチャマッピングも使用可能。ただし、パースペクティブ補正が無いため、テクスチャは独特の歪み方をする。隙間が出来るポリゴンと歪んだテクスチャ、当時のプレイヤーには慣れたものだとは思うけど、リアルタイムで体験せず、もっと高性能なハードで遊んだ世代にはキツいグラフィックに見えるかもね。

ポリゴンに特化したハードウェアではあるものの、透明な四角ポリゴンにテクスチャを貼ることで従来のゲーム機のようなスプライトや背景のような使い方も可能。ということで3D用途のポリゴンを使って2Dグラフィックを描画する、なんてことをやっていた。例えばSFCでは背景のみ拡大縮小回転が可能だったのが、PS1では背景に限らずスプライト単位での拡大縮小回転が可能。ただ、2Dに関しては基本的にライバル機であるセガサターンの方が得意だったようで、メモリ量の差が大きな違いになっていたんじゃないかと(一部の格ゲーは拡張RAMを使用することで高い移植度を再現することやロード時間の短縮が出来た)。

この辺りのアプローチの違いは面白く、PS1は特化した3D機能を応用することで2Dの描画を実現、SS(セガサターン)は2D描画に特化し、拡大縮小回転が出来る拡張したスプライトを使うことで3Dを実現していた。

PS1【ぴーえすいちorぴーえすわん】:ゲーム機

プレイステーション、というかPS1のこと。

PSAC【ぴーえすえーしー】:ゲーム

PS時代に出たAC3作のこと。初代AC、PP、MAがこれにあたる。他には”初代シリーズ”など。

PS360AC【ぴーえすさんろくまるえーしー】:ゲーム

PS3とXBOX360で出たACシリーズ。AC4、FA、ACV、VDが該当。

PS3とXBOX360世代を一括りにしてPS360と呼ばれることがあるものの、そこに従来のようなハード略称+ACで一括りで呼ばれることはないようなので便宜的に。

PS3【ぴーえすすりー】:ゲーム機

1:プレイステーション3のこと。

初期型の20GB、60GBに関してはPS2互換機能があるため、PS2ACのプレイが可能。当然、PSACのプレイも可能で、PlayStationStoreではPSAC3作がDL販売されている。720pや1080pの高解像度で出力することが出来るんだけど、PSの低い解像度を引き伸ばして表示するだけなのでぼけた感じのいわゆる眠い画質になる。また、PS2にあった高速読み込みとテクスチャ補完も無くなった。

それ以降のPS3はPS2互換が撤廃されてしまい、PS2ACのプレイは不可能に。

初期型PS2互換だけど、ilinkが無いため多くは通信対戦が出来ない。ただし、NX以降に関してはSE対戦が可能。

モデルチェンジで変わったけど、初期型PS3の重さは半端無く、荷物として持っていくのは至難。まぁ、PS2の時点で一杯一杯だったけどサ…。その代わりオンライン対戦が気軽に出来るようになった。

PS3AC【ぴーえすすりーえーしー】:ゲーム

PS3で出たACシリーズはやがてこう呼ばれるようになるのかねぇ。って書いてたけど、XBOX360版でも発売され、並行してシリーズが続いているね。

PS2【ぴーえすつぅー】:ゲーム機・バックウェポン(ミサイル)

1:プレイステーション2のこと。

後方互換性があるため、PSのゲームも遊ぶことが出来る。当然ACシリーズもプレイ可能。PS1用のメモリーカードもそのまま使用可能。

ただ、フロムからの公式発表もあったけどMAをやると特定の状況でフリーズしたり、一部パーツが正常に表示されななどの動作不良を起こす場合があるとのこと。俺はほっとんど止まったこと無いけど(笑)。って書いてたけど、先日フリーズ連発を体験。もしかするとディスク1は止まりやすい?ディスク2で機体を組替えたり、EXアリーナの相手と戦ったりしてた時は全然止まったことが無かったんだけどねぇ…。特にショップでフリーズすることが多いって話なんで全パーツを揃えた後ならそんなに気にせずに済むか?主に止まった状況はディスク1でミッションのブリーフィング、アリーナ対戦相手選択時、ショップ、ミッション・アリーナ終了後、この辺か。とりあえず新規に遊ぶ場合はこまめなセーブを心がけておくことをお勧めする。PSone Books版のMAでは不具合は直っているとのこと。また、初代・PPに関しては問題無く動く。

高速読み込みを使わなくても若干読み込みが早くなり、高速読み込みを使うとさらに読み込みが早くなって便利(ただし、高速化すると通信の音声が最後の少し前に途切れる場合がある)。極端に早くなるわけじゃないにしても「あ、早くなってる」と感じられる程度に早くなる。テクスチャ補完も良く見れば気が付く程度に綺麗になってる(背景のテクスチャの継ぎ目が目立つようになるのが欠点)。

PS用のゲームで通信対戦が出来ないのが非常に残念なところ。PS2用のゲームみたいにI-LinkケーブルやネットワークアダプターでPS2同士を繋いでもPSACの通信対戦は無理。

2003/5/15から発売する最新型のSCPH-50000ではI-Link端子が外されてしまい、今度のACシリーズはどう通信対戦を行うのか懸念されていたが、PS2専用のネットワークアダプターを使用することで通信対戦が出来るようになった。ただし、ネットワークアダプターに対応しているのはNX以降なので2〜SLまでで通信対戦をしたい場合はI-Linkが付いてるPS2を用意する必要がある。

ネットワークアダプターを使用するようになった副産物として、SoftEtherってな仮想ネットワークを構築・通信するソフトを使うことでインターネットを介したネット対戦が出来るようになった(通称”SE対戦”)。AA〜SLまで行えたモデム対戦では通信費用(というか電話代)が発生したり相手側の電話番号を知っていなければならなかったのが、常時接続環境の場合なら相手との通信による通信費用がかからなったり相手のIPアドレスを知っていれば対戦出来るようになった。その気になれば4人対戦も可能だとか。

PSと比べると重量があり、大会や対戦会にI-Link端子がある機材を提供するのがちょっと大変。後に出た軽量モデルだと約2Kgから約900gにまで軽量化されたけど、それだとI-Linkが使えないしねぇ…。

2:トリプルミサイルのこと。

型番からこう呼ばれることもある。まぁ、普通は”トリプル”、”トリミサ”とか呼ぶけど。

PS2AC【ぴーえすつーえーしー】:ゲーム

PS2で出たACシリーズのこと。AC2、AA、AC3、SL、NX、NB、FF、LRがこれに当てはまる。

PSP【ぴーえすぴー】:ゲーム機

プレイステーションポータブルのこと。

PSP用タイトルとしてACFF、ACFFIN、AC3P、ACSLP、ACLRPが発売中。右スティックやL2R2などが無いことが操作難易度を上げることに…。

ゲームアーカイブスでPSACシリーズが販売されているけど、PSPではボタン数のせいか動作対象外でPS3専用。

PS4【ぴーえすふぉー】:ゲーム機

プレイステーション4のこと。

今のところACの新作は発売も発売予定も無い。

PX【ぴーえっくす】:レッグパーツ(中2脚)

中量2脚のLN−1001−PX−0のこと。”初期足(しょきあし)”を参照。

P/CV【ぴーしーう゛ぃ】:FCS

MAで登場したSPサイト用のFCS。ショップの説明文は「近、中距離での銃撃戦を想定した広角型」。

SPサイトが広め。ただ、結局AFの方が広かったりするんだけど…。一応、P/CVの方はロック距離で勝ってはいる。ちなみにNDの武器との相性は最悪でサイトがメチャクチャ狭くなる。

ロックオンがかなり早いのだけど、肝心のミサイルのサイト(STANDARDサイトの武器)はかなり狭いので相性は悪い。Eサブ、Eスナ、バズ、PPk、カラサワなどといったSPサイトで単体で大抵の相手を落とせる武器を単一(オカモチ付きでも可)で戦う機体には良いか。まぁ、基本的にAFかQUADで十分だろうけど。

補正が良いって噂があったけど、結局のところFCSに補正というパラメータは無かった模様。

意図的なものかミスなのかわからないけど、価格と重量とE消費が9009と同じ。

パフォーマンスを著しく下げるので(たったの191と全FCS中で最低値)、POORアセンブルを作る時には重宝する。一体何が原因でここまでパフォーマンスが低くなってるのかすっげぇ謎。

BGM【びーじーえむ】:演出

Back Ground Musicの略。ゲーム中に流れる音楽のこと。

基本的にXA形式(CD−XA。データを転送しながら再生するPSのストリーミング形式)で収められている。音声の再生中はCDにアクセスし続ける必要があるので他のデータをロードしながら再生することは出来ない(PSACでは戦闘中にロードすることが無いので支障は無い)。ミッション中に流れる通信などの音声もBGMと同様にXA形式のオーディオを再生している(一部例外あり)。よくわからんけど、XA形式のオーディオは1つのファイルの複数のトラックを持っているみたい。

メインメニュー・ガレージのBGMがXA形式ではなく内蔵音源を使っているのはパーツ選択時に微妙なロードをしているため(そのせいか特にMAではアセンでパーツ選択時にフリーズすることがしばしば)、ストリーミングを使えないのが原因か。あとは綺麗にループさせるためかな?

音楽についての知識が無いのでなんとも言えないんだけど、フロア寄りのテクノがメイン(AC2の某攻略本の開発者インタビューより)。MAになって大量に追加された新曲はそれらとまた別ジャンルっぽい曲も含まれてそう。初代とPPの曲を収録したサントラの作曲者のコメントに何故テクノを使っているのか、というサウンドコンセプトが述べられていて興味深い。でもそのサントラは既に絶版になっている物なので入手は困難。

新作では新曲に加えて旧作のBGMを使っているため、PP、MAとシリーズを重ねるごとに曲数が増えていく。実は新作で使ってない旧作の曲もデータ内に入っているので(初代のカプセル回収のあの不気味な館内放送やサントラ未収録曲などもある)、XA形式のファイルを再生出来るソフトがあればサントラの必要がほとんど無くなる(ただし、XA音源の仕様のため、サンプリングレートは37.8MHzでCDの音質には少し劣るみたい)。ただし、ガレージの音楽とPPの会話中に被って流される曲などは恐らく内蔵音源で鳴らしているため、聴くことが出来ない。ガレージの曲はサントラに入っているのでガレージの曲が欲しければサントラを買うしかないかも(あとはアレンジ版や未使用曲なんかも収録)。でもサントラは現在入手困難…。

XA形式のデータは複数の音声の同時再生は出来ないため(PS2だと複数のストリーミングの同時再生をしているけどPS1では出来なかったはず。PSACでも複数のXAを再生しているような状況は無かった。土遁を使ってBGM再生中に音声が流れるゲートを操作するとゲートを操作した瞬間にBGMが消えて音声が再生され、以降はBGMが止まったままになる)、基本的にBGMと同時に音声が流れない(流れないというか流せない)。例としては初代の海底基地占拠者排除では通信音声→COM音声→BGMの順番で流れて、閉じ込められるまではBGMが流れている(開かないゲートを開けようとするとBGM再生中でも「ゲートが動作しません」って音声は再生される)。部屋に閉じ込められた瞬間にBGMが止まってボス・サヴェージの通信音声が再生される。通信終了後もBGMは止まっているんだけど、隠し通路を塞いでいる壁を壊した瞬間にBGMがフェードインして元に戻る。非常脱出艇発見の音声が再生された瞬間にBGMが止まり、続いてCOM音声が再生されてミッション終了という流れになる。この間、ゲート操作以外のBGMと音声はどれも同時には再生されていないのがわかるのではないかと。

通信を効果音扱いにしているのか、PPの一部のミッションではBGMを流しつつ同時に通信も再生している。って初代の時点で一部の音声はBGM再生中でも再生していたか(この場合はあらかじめ音声をメモリ上に置いておく必要があるので沢山は無理なんじゃないかと。ストリーミングなら再生するファイルやトラックを切り替えるだけでOK)。また、PPの一部ミッションのデモシーンでは音声と一緒に内蔵音源でBGMを鳴らしているっぽい(要人奪還阻止でスティンガーが乱入してきた時のデモ終了直前ではデモ用BGMとスティンガーのBGMが混ざってしまっている)。

BGMと音声が同時に流せないという制約を逆手に取り、ミッションのBGMを無音にしてあとは効果音や通信だけで緊迫感を演出するといった小憎らしい演出をやっている(まぁ、これも偶然の産物なのかもしれないけどね)。あくまでPS1のストリーミングの仕様の問題で(大量の音声をメモリ上に確保しておけない&ストリーミングの同時再生や再生中に他のデータの読み込みが出来ない)、容量不足が原因というのとは違うんじゃないかと(メモリの容量って意味なら合っているだろうけど…)。CDの容量自体はまだ余っているし(CDの容量は一般に650〜700MB程度で初代は436MB、PPは368MB、MAは582MB程度を使用)、XAには大量の「こちらバルダー」ってダミートラックがあったり、30MB程度のダミーファイルがあるくらいだし…(初代・PPは中身が0123456789abcdefで埋まったDUMMY.DDDというファイルがあり、MAは中身が半角スペースで埋まった_29M.DMYってファイルがある。必要なデータを外周部へ置いて読み込みを高速化させるためのダミーデータなのかな?)。

ハード性能の向上でその辺の制約が無くなったAC2以降の方がそういった演出も無く(ストリーミングの同時再生が可能になり、BGM再生中でもCOM音声や通信が再生されるようになった)、イマイチ面白味が無くなっちゃったねぇ…。とか書いていたけど、なんだかんだで後のフロムのゲーム(PS3のデモンズソウルはボス戦以外のBGMは無い。効果音、環境音がBGM代わり。ラトリアの囚人の呻き声や叫び声や看守の鈴の音は良い感じで不安を煽られる。もっと前に遡ればPS2のシャドウタワー・アビスなんかもエリア切り替え時のみにジングルが流れるだけで基本的にBGMが無かったね)なんかでも時々使われてる。

大半のBGMはサントラにも収録されているんだけど、何曲かはサントラ未収録曲。そのため、人気のあるBGMなのに曲名が不明というものも。2018年11月発売のACシリーズ生誕20周年記念のシリーズサントラ集「ARMORED CORE ORIGINAL SOUNDTRACK 20th ANNIVERSARY BOX」にて不明だったMAのBGMに名前が判明(判明というよりはミッション内容に合わせたそのまんまな曲名を付けたようにも思える)。ただ、ゲーム中に使われなかった未使用曲に関しては収録されていないようなのでやっぱり曲名不明。

64BitのWin7になって(32Bit版は不明)、XA形式のファイルを再生するソフトのほとんどが使えなくなってるね(95や98の時代のソフトだもんなぁ…)。色々試して僅かに使用可能なものはあったけど、STR形式のムービーを再生するソフトに至っては全滅のような気がする(適当に検索したら上位にこのページが出てくる始末…。全然関係ないけどアーマードコアで検索してアーマードコアとは全く関係の無いけど略称がACであるものを候補に出すのは勘弁してくれw)。というか、久々にXPのPCで試してみたらXPでもほとんど使えなかった…。もう仮想マシンで95とか98辺りを使うしかないのかもね。

PSACのBGMに使用されるファイルは以下の通り。

メモ:PP・MAのアリーナで使われるBGMが未確認

| BGM00.XA | ||||

| トラック | 初代 | PP | MA | 備考 |

| 00 | Circulation | レイヴン試験・遺跡強襲・演習場突入・PPのスタッフロール | ||

| 01 | Dotted Line | 初代のデモプレイムービー・テロリスト撃滅(対ビショップII戦)・クローム武装蜂起・セキュリティメカ排除・ 要人捕獲作戦(スミカの通信後)・要人奪還阻止(雑魚戦) |

||

| 02 | Junk Mail | 輸送列車護衛・市街地襲撃・墜落機処理・ACバトル(対ファフニール戦)・ACバトル(対ワイルドキャット戦) 初代の対AC戦 |

||

| 03 | Integrity | 秘密工場入口探索・残党迎撃 | ||

| 04 | Fall Pipe | 大型生物駆除・要人捕獲作戦(スミカの通信が入る前まで) | ||

| 05 | High Fever | 調査車両救出・海底基地占拠者排除・制御装置破壊・コンピュータ破壊・強行索敵・受信施設攻撃 | ||

| 06 | A Pacifist | 暴走集団鎮圧・採掘施設奪回・アンバー・クラウン潜入 | ||

| 07 | Hoggishness | 物資搬入阻止 | ||

BGM00.XAはPSAC3作で共通。

| BGM01.XA | ||||

| トラック | 初代 | PP | MA | 備考 |

| 00 | Complete Physical | ジェネレーター破壊(脱出時)・クローム残党掃討(対デヴァステイター戦)・ クローム基地再調査(対スレッジハマー戦)・レイヴンズ・ネスト(前半)・ 研究施設侵入(脱出時)・本部施設襲撃(脱出時)・秘密基地爆破 |

||

| 01 | Insurance Money | アリーナ・PPのデモプレイムービー・PPの通信対戦(これで固定)・ 初代の体験版のデモプレイムービー 初代では未使用だけど、曲データ自体は存在する |

||

| 02 | Mai Tai | 砲台施設破壊・本部施設襲撃(データ収集まで) | ||

| 03 | Mercury | 新型機能力テスト(両方)・救出・残余施設捜索(スティンガー戦まで)・集結部隊奇襲 | ||

| 04 | カプセル回収 | Demolition | カプセル回収はどちらが使われているのか不明(多分番号の若いこっち?) MAのものはビーム砲破壊やアリーナで使用 |

|

| 05 | Circulation(フェードイン) | Rescue | 不法占拠者排除 このCirculationは曲がフェードインしてくる MAのものはMT部隊救援で使用 |

|

| 06 | Air | 反抗組織排除・地下迷宮捜索 | ||

| 07 | カプセル回収 | Grip | カプセル回収はどちらが使われているのか不明 Gripはアリーナや対スティンガー戦(研究施設侵入・要人奪還阻止・対決・残余施設捜索・最終決戦) PPのOPムービーで使われているのはこれらとはまた違うアレンジのGrip |

|

初代とPPはBGM00.XAとBGM01.XAの2つだけ。以降のBGM02.XAとBGM03.XAはMAにのみ存在。

| BGM02.XA | ||

| トラック | MA | 備考 |

| 00 | Resonance Dive | 逃亡者追撃 |

| 01 | Synopic Dope | 研究施設救援(対マーマン戦) サントラはアレンジ版が収録 |

| 02 | Smash And Grab | 鉱山侵入 |

| 03 | Ambiguity | 敵要塞攻略 |

| 04 | Routrove | 本社強襲 サントラはアレンジ版が収録 |

| 05 | Us | 廃棄宇宙船侵入 |

| 06 | X axis | 暴走MT破壊 |

| 07 | Boil Down Aphid | 潜水艦死守・旧兵器破壊 |

MAではほぼ1ミッションに新BGM1曲という贅沢な使い方をしている。

| BGM03.XA | ||

| トラック | MA | 備考 |

| 00 | 曲名不明 | 未使用曲 後にフロムがPS1で出したスプリガン ルナヴァースって |

| 01 | Meteorite | 隕石回収 |

| 02 | Apex AreA | MAのアリーナ・MAの通信対戦(これで固定)・ビーム砲破壊・隕石回収・敵要塞攻略・機密データ奪還・地下洞窟侵攻・ 鉱山侵入・廃棄宇宙船侵入・テロ集団襲撃 アリーナとミッションの対AC戦で使用 MAのOPで使われているApex in Circleのアレンジ版 |

| 03 | Trans-Am | スタッフロール スタッフロールのSTRファイルには元々BGMが付いているので |

| 04 | The Cave | 地下洞窟侵攻(対AC戦以外) |

| 05 | 曲名不明 | 未使用曲 |

| 06 | 9 | アリーナと工場侵入の対ナインボール=セラフ戦で使用 |

| 07 | Servizio | 未使用曲。サントラに収録 |

通信対戦だとBGMが固定だったみたい。初代の通信対戦はBGM無し。BGMが固定だったことに当時は気付きもしなかったヨ…。対戦時にBGMを切ってる人がいたのは集中する以外にコレが理由だったのかなぁ。

あとは初代の体験版にも未使用曲や製品版とはアレンジが異なるBGMが入っていたみたい。

BGM音量【びーじーえむおんりょう】:設定

SYSTEM内のOPTIONの”BGM VOLUME”と表記されているBGMの音量設定のこと。

戦闘に集中するため、一部のレイヴンはこれをゼロにしている。BGM無いと寂しいと思うんだけどね。まぁ、「効果音がBGMさッ!!」といった考えもあるんだろうけど(笑)。

時々大会や対戦会でBGM音量を0にすること、ってレギュがあったりすることもある。…BGM無いとなんか調子狂うんだけどなぁ…。って思っていたんだけど、PSACの通信対戦はアリーナとは違って常に同じBGMしか流れなかったのね。そりゃBGM消すのも仕方ないかなぁ。まぁ、当時の俺は全く気付きもしなかったんだけどサ…。

音量は0〜63の64段階。デフォルトでは31になっているみたい。

PP【ぴーぴー】:ゲーム

アーマード・コア プロジェクトファンタズマのこと。”アーマード・コア プロジェクトファンタズマ”を参照。

時々PFと書いてる人がいるんだけど、プロジェクトファンタズマとは”PROJECT PHANTASMA”と表記するのでPPと書かないと間違いなので注意するように。

PPK【ぴーぴーけー】:右手武器(レーザーライフル)

右手武器のレーザーライフルのWG−XFwPPkのこと。ショップの説明文は「速射が可能なエネルギー銃」。型番が非常に難しいので何も見ないで正式名称言えるor書けたら凄いかも(笑)。

重量が重く(PP→MAで少し重くなった)、リロードが若干遅いけど(それでもXC−4と同じ)、弾数と威力が高く(XC−4と弾数が同じで攻撃力が高い…。XC−4のメリットはPPkより軽い、初代で使える、くらいしか無ぇ…)、XC−4よりチャージドレインが低く射程も長い長期戦に向いた性能(ミッションにも向いてる)。弾速は速いけど、基本的にはサイトの狭さも手伝って当て辛い。射程も長いがさすがに遠距離からてきと〜に撃ってもそうそう当たらない。使う人の技量にかなり左右されるので上手い人が使うと怖いね。

ある意味、究極の対タンク兵器。タンクのスペシャリストでもPPkが相手だと勝つのが相当厳しいんだとか。タンク限定でトーナメントを行うとPPkを持った機体が優勝するのがほぼ確定。あとは装甲差が勝負を決めるってなことになりかねない(実際、とある大会のミニトーナメントとして行ったタンクトーナメントの結果は正にそれ)。

とりあえず強パーツの1つではあるだろうけど、禁止にするほどの飛び抜けて強いというパーツでもない。カラサワやXC−4を食うと言われることもあるだろうけど、カラサワとは用途が違うし(リロードと弾数の違いが大きい。どっちかというとカラサワは短期決戦用、ppkは長期戦用ってなとこ)、XC−4はPPkを禁止にしたとこでPPkに食われる以前の問題の性能だから普通は使うようなパーツじゃないし…(滅)。あとは極端に使用率が偏るほど皆装備してるってわけでも無かった。まぁ、そんなわけで大会のような場で禁止パーツにする必要は無いんじゃないかな。覚えている限りでは、大会で禁止になったことは無かったと思う。

とにかくXC−4を食いすぎ。PP→MAでXC−4にも調整が欲しかったねぇ…。

PPkって型番は”PPのカラサワ”の略ってな噂があるがホントか!?(笑)

BBP【びーびーぴー】:バックウェポン(レーダー)

バックウェポンの肩レーダーのRZT−BBPのこと。ショップの説明文は「高品位レーダー。最高クラスの性能」。

索敵範囲が2番目に広いけど、1番広いFw2は前方に対してのみであるのに大してこちらは全域であるため、正面以外も考えるならこちらの方が良い場合もある。

広域レーダーということでかなり重い。

ミサイル表示機能付き。レーダーサイトの形状はCIRCLE。

引き【ひき】:戦闘スタイル

引き撃ちのこと。すぐ下の”引き撃ち”を参照。

引き撃ち【ひきうち】:戦闘技術

引き(退き)ながら(下がりながら)の射撃を行う戦闘スタイル。相手から一目散に離れ、相手から見つけられないようにする逃げとは異なる。略して”引き”。

相手から離れているが逃げるわけではなく、相手がこちらに接近するところを撃つため、相手が下がっている時よりも命中率が上がる。バズなどの弾速の遅い武器などでは特に有効。また、こちらは下がりつつ回避行動を取れるため、回避率が上がる。

こちらのAPが相手のAPより上回ってないと、相手にもよるけど基本的に相手は近寄って来ないのでAPが上回っていることが前提。

AC3は射撃の補正が悪かったりジェネ回復速度が遅かったり一発の威力が高い武器の大半が当たりにくかったりするのが原因で、引きが攻めに対して有利になっていて攻めれば攻める程不利になりやすいってな不毛なバランスになってるみたい。NB以降も引きが圧倒的に有利なんだとか。まぁ、良く分からん。とりあえずシリーズ通して大体有効。

引き篭る【ひきこもる】:戦闘技術

対戦ステージで有利な場所に留まること。略して”篭る”。

基本的にAP勝ちしていることが前提でAP負けしてる時に篭っても時間切れ負けになるだけ。実グレ、IRがあると爆風で燻り出しやすい。

引継ぎ【ひきつぎ】:その他

新作で旧作のデータを読み込んで新規に始めること。他には”コンバート”など。

手順としてはロードからメモリーカードを選択、表示された一覧から黄色い文字で表示されたセーブデータを読み込めばOK。ロードはタイトル画面から進んだ時に表示されるロードゲーム、もしくはメインメニューのSYSTEM内にあるDATA LOADのどちらでも良い。

ACでは新作で同シリーズの旧作のデータを読み込むことが可能で持っているパーツ(ショップの在庫も含む)と所持金とエンブレムとパイロット名と機体名と基準違反機体のフラグ(基準違反で出撃出来るかどうか)と強化人間のフラグ(強化人間のレベルの度合い)を持ち込んだ状態で新規スタートが出来る。普通にNEW GAMEを選んだ場合と違い、プロローグが表示されない点には注意。一度NEW GAMEでプロローグだけ見て、メニューに入ったら旧作のデータをロードするのが良いかも。

初代からPPにさっさと移行したい場合は初代の隠しパーツだけを全て集め、パーツが報酬のミッションをクリアしてからコンバートするとPPで全てのパーツを使うことが出来る(ミッション進行でショップに追加されるパーツは別に買わなくても在庫がちゃんとセーブデータ内に入ってるので追加前のデータで無い限りはPPに移行してからでも買える)。特に初代だとクリア後に全パーツ買い占めるのが結構大変だけど、PPだったらアリーナクリアで大金が入るんで買占めがかなり楽になる。初代・PPからMAに移行する時は初代・PPの全パーツが最初から店に全て揃っているので中途半端なデータでも問題は無い。ただ、それなりに金が必要になるんでやっぱPPでアリーナを制覇しておいたデータを使うのが良いかも。

所持金は全てそのままということでPPのクリアデータをMAで読み込むとメチャクチャな資金があって初代をやらずにPPから始めたデータの場合でも一気に大量の旧パーツを買い込むことが出来る。

引き継ぐと新規スタート扱いになるためか、引き継いだ所持金に10万Cが足されるみたい。PPで全パーツを使える状態にしつつ、新規スタートのような状態で始める場合は初代で所持金を10万Cではなく0Cに調整する必要があるので注意すること。

PSACでこ〜なってしまった反省か、AAやSLではデータの引継ぎを行った場合、所持金が引継ぎ前の1/10になるようになった。

…コンバートをしないと新作で旧作のパーツが使えない、ってのは旧作を持ってない人に旧作も合わせて交わせようという魂胆が見え隠れしてなんとも嫌〜な感じ。まぁ、今のところ引継ぎをしないと全パーツが使えないのはPPだけだけどね。

AC3シリーズではAC2シリーズのデータを引継ぐことは出来ないけど、エンブレムデータのみ読み込むことが可能。

NBではNXのデータを引き継ぐと未取得パーツを入手することが出来なくなり、NXでは改造しない限り絶対に手に入らないパーツ(弾数増加型爆雷ミサイル)があるため、全パーツを揃えたい場合は普通にコンプしたデータがあっても引き継ぎ無しで新規で始める必要がある(新規で始めた場合はちゃんと全部揃えることが可能)。中途半端なデータをコンバートするとさらに悲惨な目に会うので注意。

左サテライト【ひだりさてらいと】:基本動作

左側に移動しながら行うサテライト。

左平行移動+右旋回ということでデフォではL1+右の操作で行える。

R/4を避ける時はこれが有効。

左回り【ひだりまわり】:基本動作・その他

1:左サテライトのこと。

デフォではL1+右の操作で行える。

2:サテライトをする際、メインとする旋回方向。

ボタンの押しやすさが理由なのかは定かではないが、大抵の人は右回りを主流としているため、左回りを主流にする人は少し珍しいかも(統計取ってみたら面白かったかもなぁ…)。さすがに延々と一定の方向ばっかり回って戦うなんてことは無いので、あくまでメインとして回る方向なのでその辺を間違えないように。とはいえ、やはり無意識に左右どちらかに偏って回っているケースは極めて多いと思われる。

ちなみに相手と向かい合っている場合、左回りだと当然、相手の左側から回り込む軌道を取るのだが、これが初代やPPだと風で逃げる方向に回り込むことになるため、右回りよりも左回りで斬りに行った方が良いみたい。

被弾着地硬直【ひだんちゃくちこうちょく】:特殊動作

4脚とタンクで空中で衝撃のある武器を食らった反動中に着地することで発生する通常の着地硬直より短い着地硬直。”特殊着地硬直”を参照。

硬直時間は8フレームで通常の着地硬直の16フレームの半分。

他の足であれば着地硬直にならない高度からの着地であっても硬直が発生してしまう。地上からブースト移動で浮いた直後に地面に落とされても硬直してしまうのが厄介。

また、4脚とタンクの空中斬りのモーション中に着地した場合も同じ硬直が発生する。これは物凄い隙になってカウンターで斬られる可能性が高いので、お互いホバー斬りで斬れない4脚とタンクの斬り合いは緊迫する。というか、心臓に悪ぃ…。

被弾判定サイズ【ひだんはんていさいず】:隠しパラメータ

ACと弾や爆風やブレードや機体同士の接触に使われる当たり判定。

ACの当たり判定は2つあり、被弾判定サイズの他には地形や障害物との接触に使われる機体実サイズがある。

本来の予測位置と実際の予測位置にズレがある場合(1P側の射撃と軸武器はそれぞれ1フレーム分のズレを発生させる。1P+軸武器なら2フレームのズレとなる)、予測位置から被弾判定を離脱させることが可能になるため、一方方向へ移動するだけで回避が可能になる場合がある。詳細は”軸”を参照。

機体実サイズは円柱。脚部カテゴリごとに被弾判定サイズの全高と半径が設定されている。また、2脚と逆関はキャノン構え時に全高が下がる。

| 軽量二脚 | 中量二脚 | 重量二脚 | 逆関節脚 | 四脚 | タンク | |

| 被弾判定サイズ 全高 半径 |

225 75 |

※212 75 |

225 75 |

225 75 |

137 75 |

137 75 |

| キャノン構え 全高 被弾判定サイズ 半径 |

134 75 |

134 75 |

134 75 |

134 75 |

無し 無し |

無し 無し |

| 機体実サイズ 全高 半幅 |

225 100 |

※212 100 |

225 100 |

225 100 |

150 112 |

150 112 |

※中量(標準)二脚のみコアとアームによって2種類の身長がある。通常は“212”、コアパーツ「XCL−01」と「XCH−01」、アームパーツ「AN−K1」と「AN−3001」と「ANKS−1A46J」および全ての武器腕パーツのいずれかを装着している場合は全高が“225”となる。全脚部とも武装の影響をうけない。

上下に角度を付けて発射された弾は(垂直方向へのベクトルを持つ弾。上下角度を付けて撃たれた弾や垂直など)、縦方向に判定が伸びて頭上や足下の何も無い空間に命中する(以前書いていた被弾全高は上下方向に伸びるというのは間違い。弾の判定が上下に伸びるような状態になっている)。原因はPSACの空間が純粋な3D空間ではなく、水平方向の2D空間を積層したような2+1次元になっているため、垂直方向の精度が低いからだとか。恐らくはまず水平方向だけで命中するか判定を行い(被弾半径の円内を弾が通るかどうか)、続いて垂直方向の命中判定がされていて、この時に何らかの誤差が出ているのではないかと推測されている。この被弾全高の伸張は上下角度が大きいほど、弾速が速いほど長くなる(垂直方向になると最大化し、弾速と同じ長さにまで伸びる)。なんとな〜くレベルの話だけど、時々足に引っかかるような感覚の被弾をすることがあったのはコレが原因だったのかなぁ…?

↓は改造コードを使用し、カステラの小さいエフェクトに変更&エフェクトが残り続けるよう改造。下を目一杯向いた状態でジャンプして少し上昇→着地するまでの間にリロード0でカステラを連射。被弾全高が伸びたことで着弾エフェクトが機体の頭上から大きく上まで垂直に伸びているのが確認出来るんじゃないかと。ただし、被弾判定は円柱状の形をしているものの、基本的に上下の面に判定は無く円柱を上下無限に伸ばした判定で代用している。被弾判定の上下の面を通るような弾道は上下の面ではなく、この上下無限に伸ばした円筒形の判定に当たっている(真上・真下のように円内からの攻撃は円柱とは別に足元の円が判定となる)。そのため、↓の例では実質的に上面に当たった場合と本来の被弾判定の頭上で当たった場合の区別が出来ない点に注意。途中で円筒の反対側に当たっているのは恐らく上昇によって距離が離れて次のフレームから当たるようになったではないかと。というわけで、お互いの位置関係によっても当たり方が変化する。視点によって見え方が大きく異なるため(見え方が異なるだけで判定そのものは視点では変化しない)、これはあくまで何が起きているかの参考用程度にしといてください。

上下角度を目一杯付けた状態での射撃の当たり方の例←GIF画像(2329KB)

この例では頭上しか確認出来ないけど、下側からの射撃でも同様となる。地上では地面で下側の伸びた判定を隠せる分有利になるのに対し(海上基地ならさらに水面で隠れた下半身の分まで有利になる)、空中側では角度が付くほど機体の上下でも被弾全高が伸びる分不利になる。

集弾性がある武器は水平方向から撃つより多少なりとも角度を付けて撃つことで本来なら集弾性によって頭上を通り過ぎる弾も命中するようになるため、誤差では済まないレベルで命中率が上がる。

↓は分割対戦で確認した例。水平距離2008を205−SF同士で並走して1P側が2Pに対して衝撃値とリロード0にした235を100発撃ち切るまでの様子。集弾性による変化があるので毎回同じ結果になるわけではないけど、この例では300発中97発が命中。

水平で撃った場合←GIF画像(4512KB)

続いて1Pの機体実全高を0にして高度が下がらないようにして高度を768上げ、空中速度を地上速度と同じ値にした状態で下に520(45.703125度)向かせて並走させて調整した235を撃ち切るまで連射。この例では300発中132発が命中。

上下角度を付けた場合←GIF画像(4653KB)

ロケットは上下の狙いが曖昧でも当てられる余地があったわけだけど、この恩恵を得られるのはあくまで垂直方向のみで水平方向は厳密に判定されるので扱いが難しいことに変わりは無い。ただ、これを認識するだけでも狙い方が変わってくるんじゃないかな。

情報求むのところに「垂直方向だと何故か軸避けが出来ないけどなんでだろ?」みたいに書いていたことをきっかけにこんなことが判明するとは思いもしなかったヨ…。いつもありがとうございます!

必殺技【ひっさつわざ】:その他

独自の斬り方や攻撃の組み合わせに名前を付けたもの。

既に確立されている技術にあえて名前を付け、それどころか対戦中にその技名を叫ぶというのは少々恥ずいけど、これはこれでやってる当人は相当楽しんでそうなので楽しむといった意味では良い行為なのかもしれないね。

必須OP【ひっすおぷしょん/ひっすおーぴー】:その他

必ず付けておくべきOPパーツ。

防御OP2種はこれ。あとはミサイル表示やABS系も優先度は高いけど、場合によっては付けない場合もあるので必須ってわけでもない?まぁ、とりあえずそ〜いった特殊な場合を除くと防御OP2種で2+1の3スロット、ミサイル表示で1スロット、ABSで1スロットの計5スロットとなるのでスロットが一番少ないD0コアでも全て装備することが出来る。

必須とまではいかないものの初代・PPのJAMは発動頻度が高いため、有ると無いとでは大分変わってくる。

AC2以降は必須OP増えすぎ…(AC2〜AAまではまだマシだけど3以降は酷ぇ酷ぇ)。おかげで必須OPを全て装備出来ないコアは選択肢にすら入らないって状態に。コアのスロット数を最低限必須OPを全て装備出来る程度に多くするか、必須OPの使用スロット数(旋回速度上昇やサイト拡大とか。どっちも使用スロットが多い)を少なくするとかして欲しいねぇ。ってかSLの実EO中コアのスロット6って何ヨ?(必須OPが多いのとOPの使用スロット数がPSACと比べて多いのでD0と比べて考えないように)

NX以降はコアのスロットが平均して多めになり(最低のコアでも13)、OPの使用スロットも少なめ(最大でも4)になったので必須OPを全て装備することすら出来ないコアが出てくるようなことは無くなった。

必須装備【ひっすそうび】:装備部位・その他

1:最低限、何かを装備していないと出撃が出来なくなる装備部位。

頭、コア、腕、足、ジェネレーター、FCS、ブースター、以上の7箇所だけは絶対に何らかのパーツを使用していなければならない。これらのうち、何かが欠けていると装備不完全の警告が出て出撃不能となる。

武装は必須装備ではないので武装が無くても出撃は出来る(笑)。

FCS、ブースターも必須じゃなかったら違った遊び方が出来たと思うんだけどなぁ…(ブースター無しはレイヴンズ・ネストとかクリア不能のミッションが出て来ることになるけど)。FCS無しで完全にノーロックで戦闘するとか(猛烈な難易度になるだろ〜けど)。

2:必ず装備しておくべきパーツ。

代表格は防御OP2種。これだけはハンデや制限でもされていない限りは絶対に付けておくこと。あとは機体のタイプによりけりだけど、なるべく頭や肩レーダーによってレーダー機能を付けておくことと、OPパーツか肩レーダーでミサイル表示機能を付けておくのが望ましい。他にはE兵器を使う機体だったらE+はほぼ必須装備となる(使用スロットが少ないってのがありがたい)。

ACというゲームでは必須装備ってのは出来る限り少ないのが望ましいと思うけど、ACは対戦ゲーム以外に1人でミッションで遊ぶという側面もあるんで完全に無くせってわけにもいかないんだろうね。ただ、AC2以降、特に3シリーズなんかは必須OPパーツが多いくせに使用スロットが多いOPパーツが多く、結果としてスロットが少ないコアを使いづらくさせる1つの要因にしてるんじゃないかなぁ。

ただ、AC2〜SLまでは完璧にジェネが最高出力のジェネ1択のままって状況になってたのはどうかと思ったヨ。

標準機体【ひょうじゅんきたい】:機体

初期機体のこと。説明書やゲーム内のヘルプではこう記述されている。詳細は”初期機体”を参照。

標準COM【ひょうじゅんこむ】:コンピューター

STANDARDのヘッドパーツの音声のこと。

ミッションに出る時には是非これで(滅)。声は田村ゆかり。何気に初代ACが出た1997年にデビューしたみたいだね(初代ACがデビュー作というわけではない)。

ちなみにAC2シリーズの標準COMの女性音声は皆口裕子。PPやMAみたいにほとんどはオペレーターが解説するのでミッション前後くらいしか聞けないのが残念なところ。

ビヨン君【びよんくん】:レイヴン

PPのアリーナのトゥールビヨンのこと。

アンプルールの弟子。重2脚なのにT2ブースター使ってるから斬りの格好の練習台。

戦闘中に使ってるブースターはT2なんだけど、アリーナの紹介画像だとT001が付いている。T001にしてりゃ少しは速くなってるってのにね。

ビルボード【びるぼーど】:その他

3DCGで常にカメラの方に面を向けたポリゴンのこと。

透明なビルボードに対してテクスチャを貼ることで3D空間上でスプライト(主に2Dゲームで決まったサイズの画像を動かす機能。キャラクターなどで使用)のような表現が出来る。いちいちポリゴンで作るのが難しい細かい絵を綺麗に表示出来る。ただし、PS1世代ではそれほどVRAMが無いので高解像度のテクスチャを使いまくるなんてのは無理。あくまで一枚絵なので(アニメーションさせることも可能)、カメラのすぐ近くになると拡大され荒く見える(PS1ではアンチエイリアスでぼかすなんてことは出来なかった)。

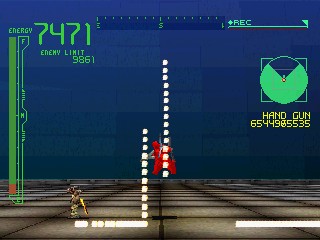

ACでは一部の弾(1000マシ、ハンドガンなど)や爆発(爆風ではない方)や着弾エフェクトなどのエフェクト、マップ内のオブジェクト(街灯や木など)といったところに使われている。街頭や木などはZ軸(高さ)だけカメラの方を向かないビルボードになっている。

ビルボードの弾を超遠距離から薄い壁に向けて真っすぐに撃つと壁を通り抜ける。ただし、射程の都合上、通常では弱パルスしか無理。他のビルボードの弾を撃つ武器の場合、改造して射程距離を伸ばすと弱パルスのように抜ける。

拾う【ひろう】:基本操作

ミッションで拾える対象物がある場合、密着してイベントボタン(ブレードボタンと兼用)を押すことでその対象物を拾うことが出来る。

隠しパーツを拾う他、ミッションの目標物を回収する時に使う。

注意しなければならないことはイベントボタンはブレードボタンと兼用であるため、対象物と微妙に距離がある場合だと拾わずに地上斬りを出してしまう場合があり、その対象物が破壊可能である場合は斬って壊してしまう可能性があるということ。ミッションによってはそれでミッション失敗になってしまうこともあるので要注意。

対戦では拾えるものが無いので関係無い。

AC3・SLでは対戦の設定によってパージした武器を拾って再装備することが出来たんだけど、やっぱりブレードボタンで拾うんで拾うつもりが地上ブレードが出ちゃって拾えないってことがあったなぁ。

AC4ではイベントボタンの消滅により、パーツを拾うことは無くなった。

ACVではスキャンモード中に接近することでパーツを取得出来るようになった。パーツを拾うとサブクエストの廃品回収が達成される。